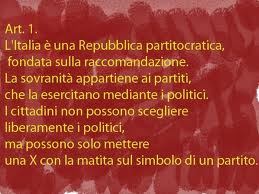

Prendo spunto da un intervento di Augusto Barbera del 19 ottobre 2007 dal titolo, La Democrazia “dei” e “nei” partiti, tra rappresentanza e governabilità, per riflettere intorno al tema della corruzione e il ruolo dei Partiti.

“Mai i partiti italiani hanno avuto tanto potere nella scelta dei candidati ma sarebbe sbagliato ritenere che ciò giovi alla salute dei partiti. La mancata possibilità per gli elettori di scegliere i candidati e il potere di ristrette oligarchie partitiche di determinare, in pratica, la intera composizione delle due Camere è un punto di notevole sofferenza democratica che alla fine può riverberarsi sugli stessi partiti : a caso si è parlato nelle cronache di strapotere di “oligarchie senza partito” . La politica è stata sradicata dal territorio e ha costretto gli elettori a trovarsi solo nella condizione di spettatori delle prestazioni televisive dei propri leader.

Il primo obbiettivo di una buona riforma elettorale è la governabilità ma un obbiettivo altrettanto importante è una buona selezione dei candidati.” (Augusto Barbera, 2007)

Il problema non si risolve solo con la preferenza, unica ipotesi cui un po’ tutti pigramente giungono; infatti, la preferenza consente di scegliere TRA i candidati; ma se questi sono sempre scelti da una ristretta oligarchia partitica, non cambierebbe nulla.

Il primo presupposto è riconoscere ai cittadini, vale a dire agli iscritti, ai movimenti e alle associazioni federate ai partiti, il diritto di selezione DEI candidati. Perché i Partiti non possono sostituirsi agli elettori nella scelta dei propri rappresentanti.

Solo così avremo ristabilito il rapporto tra elettori ed eletti. La storiella delle liste corte o lunghe non significa assolutamente nulla, se a decidere se indossare la gonna lunga o corta saranno sempre le ristrette oligarchie partitiche. E non serve a nulla se la scelta è limitata a chi viene dopo il capolista bloccato, imposto sempre dalle oligarchie partitiche. Tanto più che i capilista “cui è concessa la facoltà di candidarsi in più circoscrizioni, hanno con le loro opzioni dopo il voto sconvolto la composizione stessa delle liste. Non è un paradosso dire che 20 persone circa hanno “nominato” un intero Parlamento”, aggiunge Augusto Barbera riferendosi al Porcellum. Peccato che la stessa riflessione si possa fare per il porcus italicus; però Barbera, con argomentazioni deboli, sembra prediligere il sistema delle liste bloccate corte, perché gli elettori hanno la possibilità di conoscere i candidati, pur di evitare i rischi connessi alla preferenza. Chissà come mai non riflette sul dato che basterebbe rendere partecipativa, con regole certe, la selezione dei candidati per neutralizzare gli effetti deleteri della preferenza, che in ogni caso resta e anzi con l’Italicum è reintrodotta la preferenza multipla, abolita con referendum; preferenza multipla con obbligo di differenziazione di genere… cosa che oggettivamente favorisce il controllo criminale del voto.

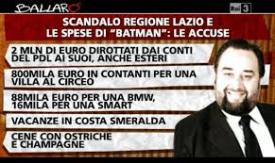

In definitiva, è illogico parlare di contrasto alla corruzione e non vedere che la riforma elettorale è un favore ai gruppi di potere, ai potentati locali; favorisce le scelte opache e, in definitiva, favorisce la corruzione.