Ho sempre più spesso la percezione di una cultura piegata agli interessi del potere politico, incapace di autonomia, incapace di stimolare pensiero critico e conoscenza. Una cultura che diffonde banalità, falsità e mediocrità tanto da chiedersi se non siano preferibili i tronisti del Grande Fratello ai tanti giuristi e dotti professori dalle parole poco meditate.

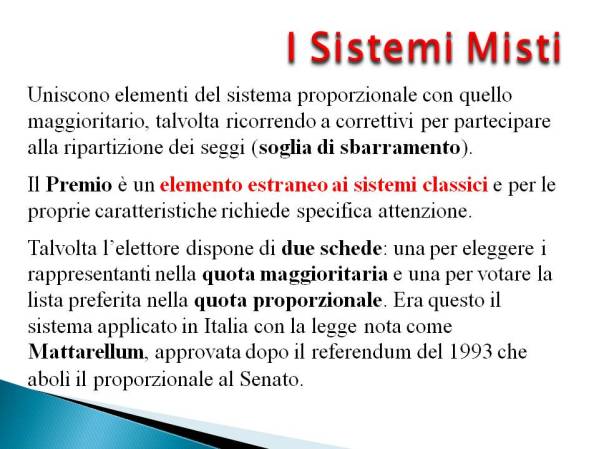

Martedì 21 gennaio leggo Sartori sul Messaggero. Lungo l’intervista, qualche apprezzabile considerazione e tanto banale colore: “Italicum è ridicolo. Le definizioni Mattarellum e Porcellum le ho inventate io ma perché erano i nomi degli autori di quei meccanismi elettorali. Italicum invece ricorda un treno, o giù di lì. Anche perché allora la Germania dovrebbe chiamare il suo sistema elettorale Alemanicum, l’Inghilterra Anglicum, gli Stati Uniti… boh è più difficile. Ma insomma ci siamo capiti”.

Sì, ci siamo capiti, abbiamo appreso che il vero nome di Calderoli è Porcello… e tranquillo Sartori, non è fondamentale dare un nome a una proposta di legge, ci sono aspetti più importanti di cui occuparsi.

L’intervista prosegue con alcune considerazioni che fanno venire i brividi per la dose di insulsaggine: “Ma per carità, lasciamo stare la Corte che non c’entra nulla. A parte che sono arrivati con quattro anni di ritardo, il che è ridicolo. Ma poi la legge elettorale è una legge ordinaria, non materia costituzionale: che c’entra la Consulta, perché è intervenuta?”

Ricordo che l’art. 134 della Costituzione recita

“La Corte Costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione”

Quindi, totalmente privo di senso quanto affermato da Sartori… ma ridicolo anche che un giornalista si riduca a semplice reggi microfono e riporti sciocchezze simili senza un approfondimento, un chiarimento… contribuendo così a diffondere ignoranza e stupidaggini. A questo punto meglio leggere Novella2000 per seguire il dibattito politico.

Giovedì 23 gennaio leggo D’Alimonte su la Repubblica. E qui siamo al delirio.

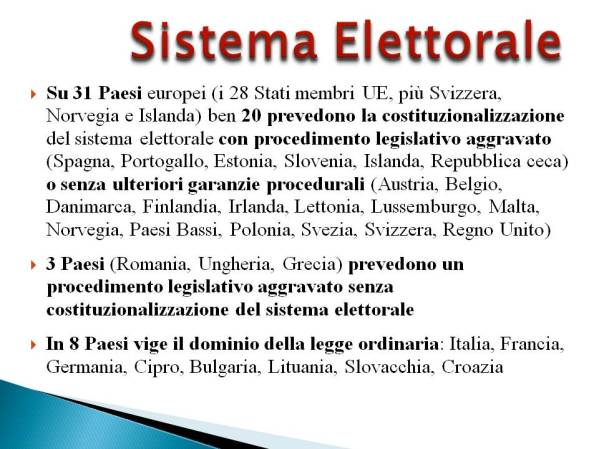

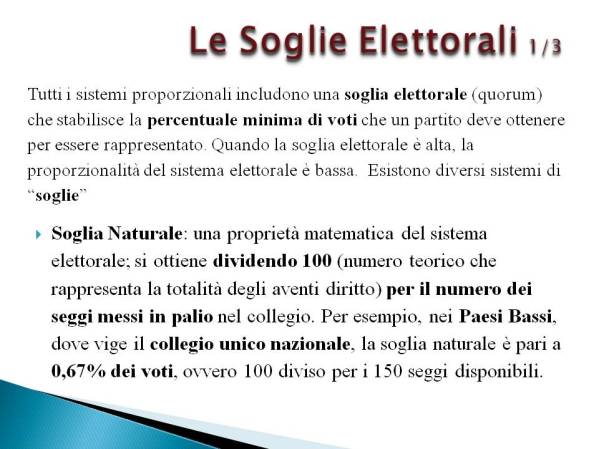

D’Alimonte argomenta rafforzando l’idea, falsa e infondata, che basti una legge elettorale per riformare il “sistema”; dal 1953 c’è la malsana pretesa di garantire governabilità mediante la legge elettorale. Peccato che la legge elettorale sia soltanto una importante componente di un sistema istituzionale e perché funzioni deve essere coerente con l’architettura istituzionale.

Insulso difendere il premio di maggioranza ricorrendo a parallelismi con l’elezione di Blair e di Hollande: i sistemi istituzionali in vigore in quei paesi sono completamente diversi dal nostro. Infatti, se importassimo in Italia la legge elettorale francese, non funzionerebbe perché il nostro sistema costituzionale è profondamente diverso.

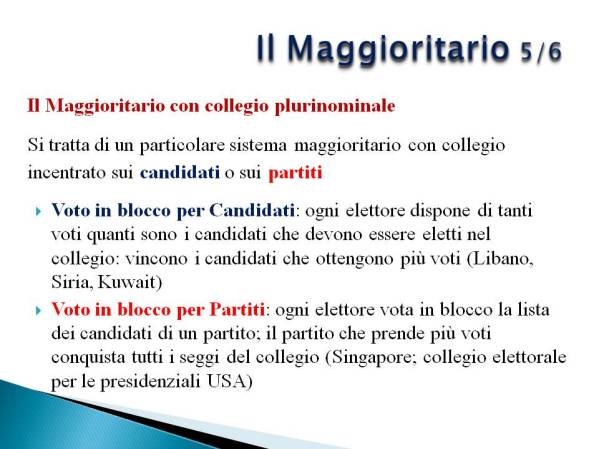

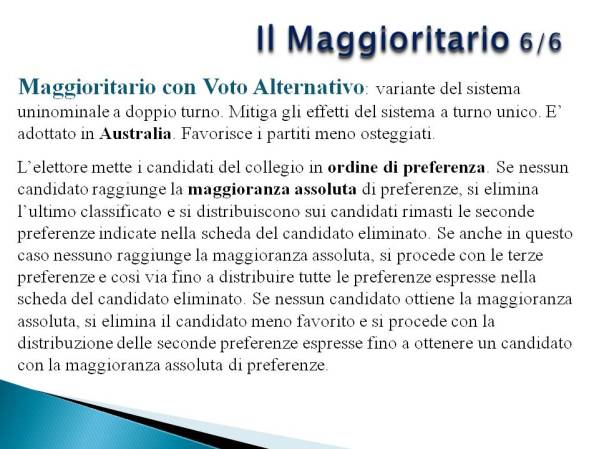

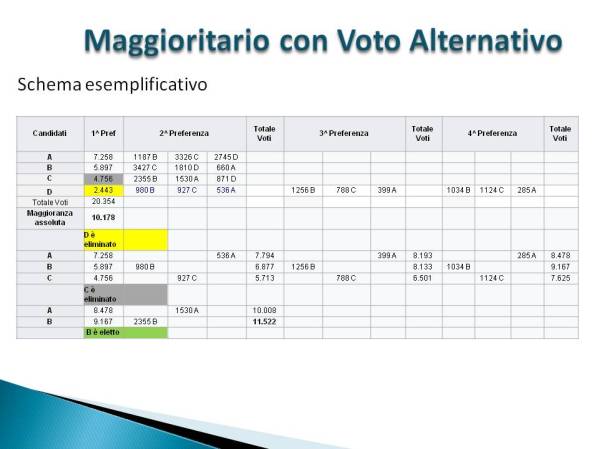

In Francia, per esempio, vige un sistema uninominale maggioritario a doppio turno, nel caso al primo nessuno abbia raggiunto la soglia del 50%+1 (maggioranza assoluta).

Cosa ben diversa dal prevedere un premio pari a oltre il 50% dei voti raccolti alla sola condizione di aver raggiunto la soglia del 35%; perché questo è il premio previsto da Italicum: 18 punti percentuali in aggiunta ai 35 raccolti! Alla faccia del premio ragionevole.

Inoltre, in Francia si procede con sistema maggioritario anche per l’elezione del Presidente della Repubblica che nomina il Primo Ministro. Il potere esecutivo è quindi condiviso tra il presidente e il primo Ministro, che non ha bisogno della fiducia dell’Assemblea Nazionale (però l’Assemblea può sfiduciare il governo). Il Senato viene eletto da coloro che detengono cariche elettive locali.

Un sistema così articolato – nato nella sua impalcatura sostanziale congiuntamente alla V Repubblica – non è paragonabile con quanto succederebbe in Italia se passasse l’Italicum: il sistema italiano è basato su bicameralismo perfetto e centralità del Parlamento. E non dimentichiamo che il Parlamento decide su nascita e vita del governo; non sono gli elettori che scelgono il Governo ma il Parlamento.

Pretendere di stravolgere il sistema costituzionale in modo surrettizio con l’introduzione di una legge elettorale significa destinare l’Italia ad atri lunghi anni di sfacelo. Allo stesso modo, inutile perseguire la governabilità, alterando in modo sostanziale il peso elettorale (aumentandolo di oltre il 50%), quando la coalizione vincente, il giorno dopo le elezioni, potrebbe sfaldarsi dando vita a una maggioranza completamente diversa da quella alla quale è stata regalata la maggioranza.

D’Alimonte ci spiega che Italicum nasce da un compromesso fondato sulle valutazioni e i desiderata di Berlusconi; quindi, si edifica un sistema elettorale sulla istantanea del quadro politico come se i voti fossero una proprietà. Non è realismo quello di D’Alimonte ma incapacità di valutazione degli effetti, irresponsabilità, forse narcisismo e voglia di protagonismo.

D’Alimonte così contribuisce a perpetuare tutti gli errori degli ultimi due decenni. Nelle affermazioni di D’Alimonte c’è la vocazione al suicidio! Già il mattarellum nacque per volontà di parte dei sopravvissuti a DC e PCI che ritenevano di avere in tasca la vittoria per mancanza di contendenti. Arrivò Berlusconi, mise insieme con due alleanze distinte quel che tutti i cretini istruiti del tempo pensavano non fosse possibile mettere insieme (Lega e MSI) e mise nel sacco la gioiosa macchina da guerra.

Italicum favorisce le coalizioni non su basi programmatiche ma semplicemente per

a) accedere al premio

b) ridurre il rischio di essere estromessi dal Parlamento.

Nasceranno ammucchiate che faranno apparire caste le orge e i club per scambisti. D’Alimonte non sarà un pornografo delle Istituzioni parlamentari?

Nella indifendibile proposta che D’Alimonte sostiene, senza offrire uno straccio di ragionamento e uno scampolo di cultura, non c’è alcun obiettivo apprezzabile, se non il fare tanto per fare: perché prevedere il ballottaggio solo se nessuno ha raggiunto la soglia del 35%? Intelligenza e logica vorrebbe prevedere il ballottaggio se nessuno raggiunge la maggioranza assoluta al primo turno.

D’Alimonte difende le liste bloccate spiegando che così si può “equilibrare la presenza di genere”, si può garantire “l’alternanza uomo- donna nelle liste”. Affermazioni prive di qualsiasi pregio culturale. Che valore ha l’alternanza di genere tra persone servili scelte dalle segreterie di partito? Che differenza fa avere in parlamento un Razzi maschio o un Razzi femmina? Che senso ha una lista bloccata ma con i nomi dal momento che se io voglio votare la terza persona in lista devo votare la lista e favorire così l’elezione dei due che precedono il mio preferito? Affermazioni come quelle di D’Alimonte sono un monumento all’ignoranza e alla insulsaggine.

Ma finalmente con una argomentazione forte D’Alimonte ci mette in guardia dai rischi delle preferenze: “le preferenze favoriscono il voto di opinione o sono uno strumento di chi fa politica con metodi clientelari, se non addirittura criminali? E poi: le preferenze alzano a dismisura i costi delle campagne elettorali, portano corruzione e indeboliscono i partiti che diventano comitati elettorali”.

Professor D’Alimonte, le succede spesso di perdere la capacità di analisi e di ragionare? Nel nostro sistema sono i partiti che scelgono i candidati. Nel nostro sistema non esiste una disciplina legale dei Partiti. Nel nostro sistema non esiste democrazia e trasparenza nei processi decisionali interni ai Partiti. Nel nostro sistema al massimo gli elettori hanno potuto scegliere tra i candidati ma non chi candidare: questo potere è sempre stato appannaggio delle segreterie di partito. I metodi clientelari non sono voluti dagli elettori ma subiti dagli elettori costretti spesso a mendicare diritti sviliti a favori per gentile concessione dei feudatari di partito. Sono i partiti che perseguono logiche clientelari per acquisire il consenso. Il non-ragionamento di D’Alimonte è una offesa all’intelligenza e alla cultura del diritto e della legalità. Allora ricorriamo al sorteggio, professor D’Alimonte, suvvia un po’ di coerenza se la cultura non le è proprio di aiuto. Con il sorteggio risolviamo anche il problema dei costi.

Si proceda con collegi uninominali in cui ogni partito presenta un solo candidato ed ecco che si costringono i partiti a puntare sulla qualità dei candidati; si faccia una legge che attui finalmente l’art. 49 della Costituzione ed ecco che i Partiti potranno essere ciò che dovrebbero essere: strumenti organizzativi nelle mani dei cittadini per partecipare alle scelte politiche e non apparati para-statali che hanno trasformato una promessa di democrazia in una volgare oligarchia.

Infine, oggi 24 gennaio Valerio Onida ci tranquillizza: “Le liste bloccate, almeno se corte, non sono incostituzionali”. Piacerebbe capire in base a quale ragionamento affermi ciò. Dobbiamo credergli sulla parola? Solo perché parla il saggio Onida? Neanche per sogno. La lista bloccata esclude l’elettore dalla possibilità di incidere sulla scelta degli eletti, dopo aver escluso l’elettore dalla scelta di chi candidare. No, professor Onida la sua è una solenne cantonata.

Se questi sono i luminari che dovrebbero aiutarci a uscire dalla palude… grazie, non scomodatevi.

Riposatevi con tranquillità al vostro preferito bar sport.

Proprio vero che i saggi non esistono. D’altra parte, chi darebbe la patente di saggio?

Mi piace:

Mi piace Caricamento...