In Italia la legge elettorale è costantemente al centro delle lotte politiche.

Non c’è alcuna legge che sia stata oggetto di tanti referendum come la legge elettorale.

Nessun Paese ha nel giro di 23 anni approvato tre sistemi elettorali nazionali … apprestandosi a varare il quarto sistema senza nemmeno aver applicato il terzo.

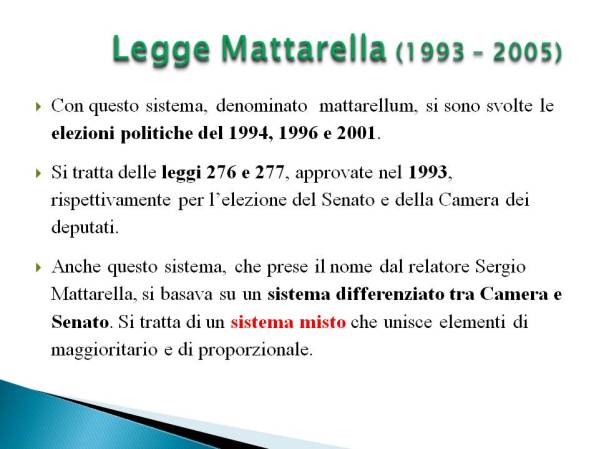

Il sistema dei partiti ha subito l’iniziativa popolare referendaria ma c’è stato un giorno, il 18 aprile 1993, in cui gli italiani hanno deciso che il loro voto doveva “contare di più”: non solo voto di rappresentanza ma anche scelta di un programma politico la cui realizzazione fosse nelle mani dei rappresentanti eletti, se ottenevano i consensi necessari.

Con il proporzionale, perché un partito possa realizzare il programma su cui chiede il consenso, è necessario che ottenga la maggioranza assoluta dei voti; solo nel 1948 con “appena” il 48,5% dei voti la DC ottenne la maggioranza assoluta dei seggi.

Con il maggioritario, invece, è sufficiente che un partito prevalga nella maggioranza assoluta dei collegi e in caso di prevalenza avrà i numeri per realizzare il proprio programma senza dover subire alleanze.

Il voto referendario non poteva scegliere un preciso sistema elettorale, ma ha indicato una direzione: creare le condizioni per un sistema di alternanza di governo.

Quella alternanza che era sempre mancata perché gli elettori potevano scegliere tra l’area di governo e l’opposizione nella consapevolezza che non c’era alcuna alternativa al governo incentrato sulla DC, anche per volontà espressa dal maggior partito di opposizione.

La svolta maggioritaria del 1993 fu voluta da circa 29 milioni di elettori su 35 che espressero un voto valido.

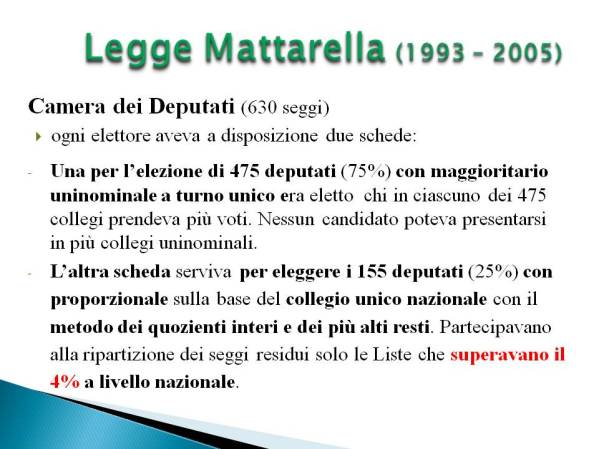

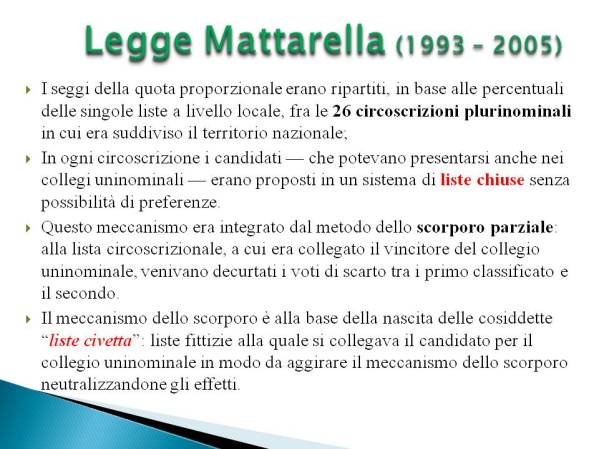

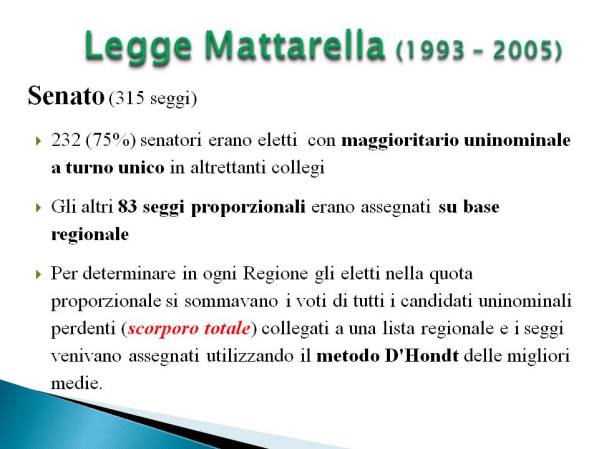

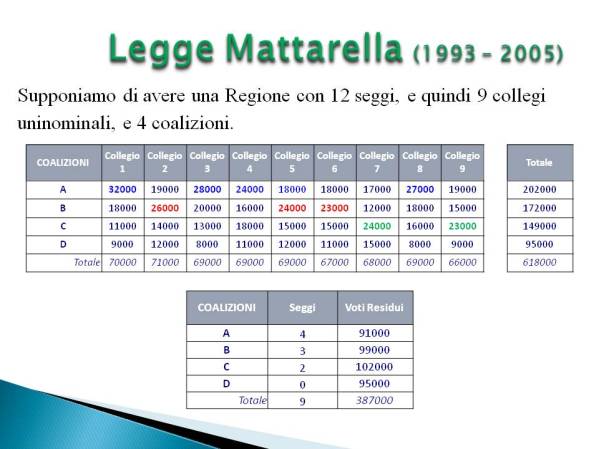

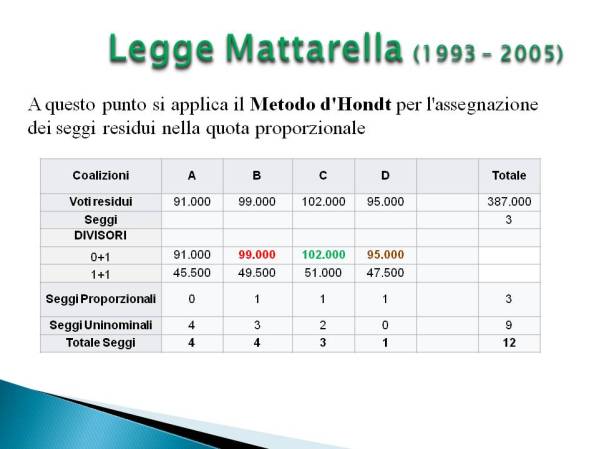

Il Parlamento avrebbe dovuto scrivere una legge elettorale “sotto dettatura”, come ammonì il presidente Scalfaro; invece scrisse una legge che mescolava maggioritario e proporzionale. Nacque un sistema misto, complesso e contorto, che aveva la finalità di estromettere le ali, soprattutto Lega e MSI, per favorire la convergenza tra gli eredi del PCI e della DC, nel caso nessuno avesse i numeri per costituire in autonomia una maggioranza di governo.

Quel progetto fallì per la “discesa in campo” di Berlusconi che portò alla sconfitta della “gioiosa macchina da guerra” di Occhetto.

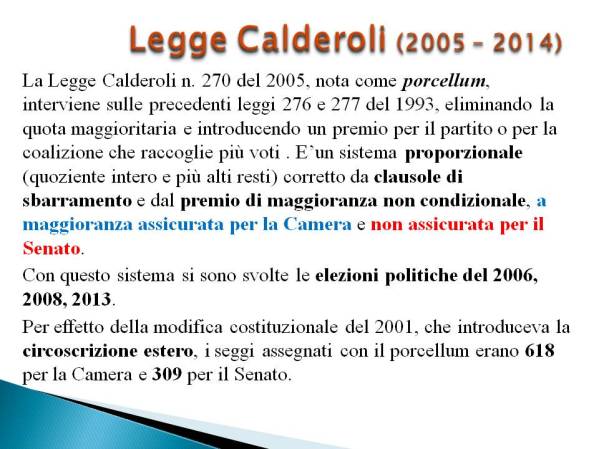

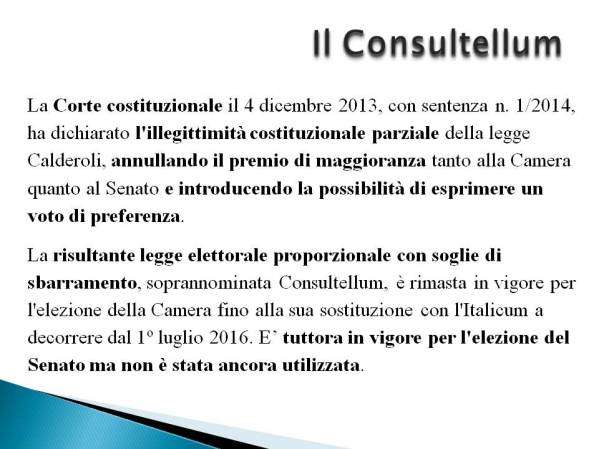

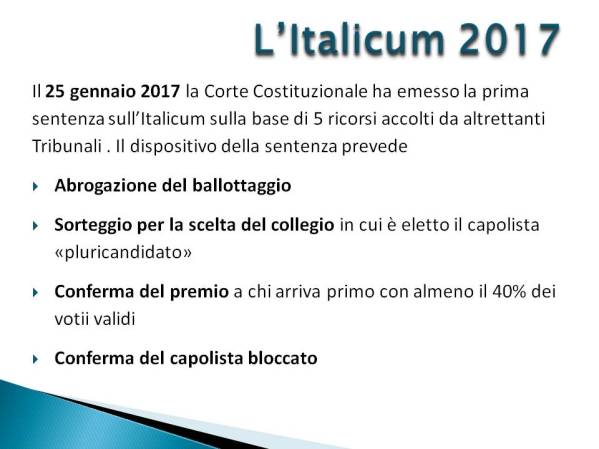

Oggi ci apprestiamo a tornare al voto, ancora una volta con un sistema pasticciato perché il sistema politico si dimostra incapace di intervenire sulla materia elettorale in modo efficace e semplice. Ciascuna parte, di volta in volta al Governo, ha inseguito il proprio interesse e così ci ritroviamo tanto alla Camera quanto al Senato con leggi disomogenee, persino contrastanti e modificate dagli interventi della Corte Costituzionale … e altri interventi potranno a breve intervenire.

E’ utile ricordare che la Corte Costituzionale non verifica una legge ma le sole questioni di legittimità costituzionale che i ricorrenti propongono nei confronti di specifici aspetti di una legge e che un Tribunale ha ritenuto “non manifestamente infondata” e quindi “rimessa alla Corte Costituzionale per la sua decisione”.

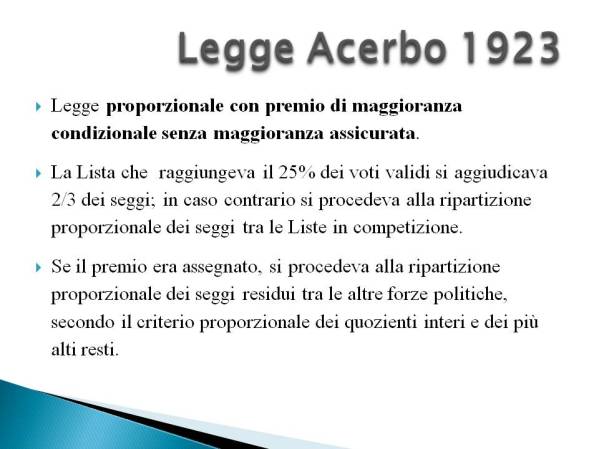

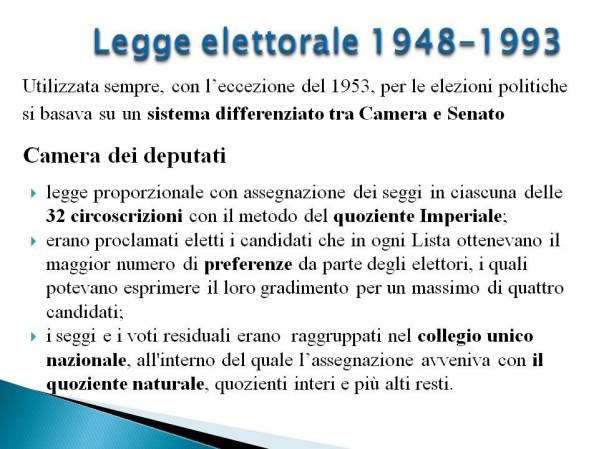

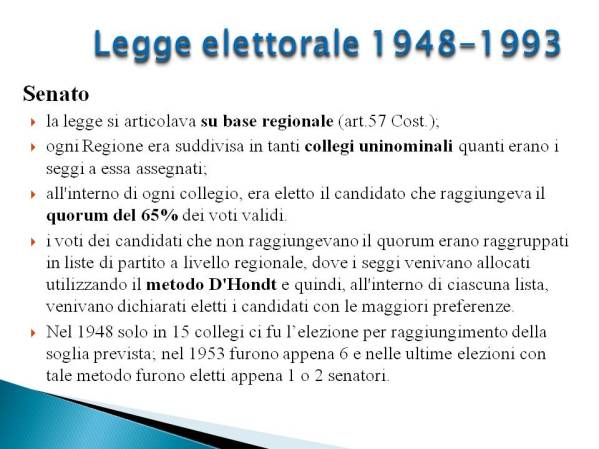

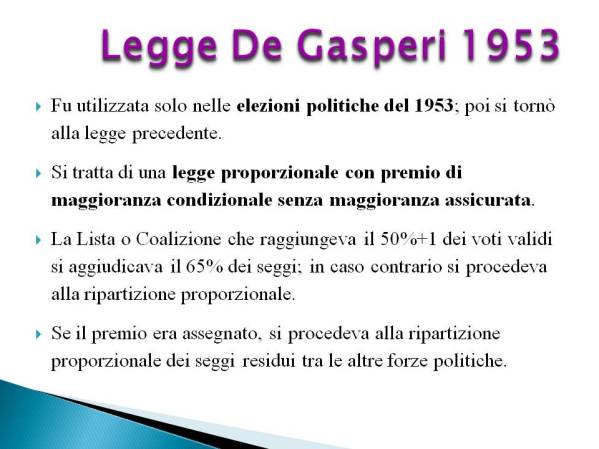

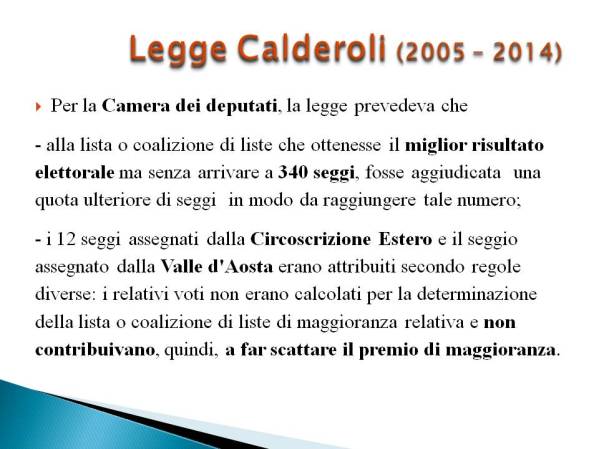

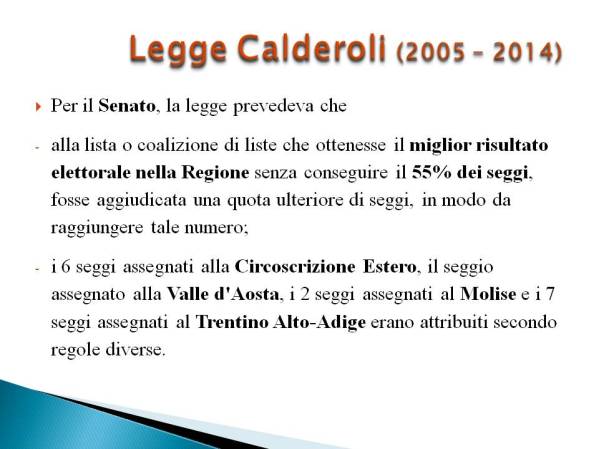

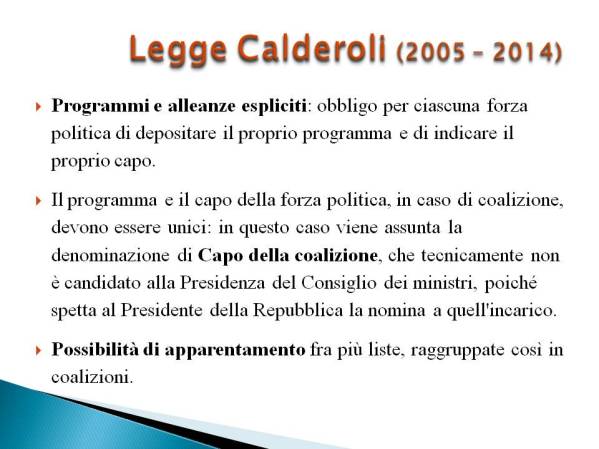

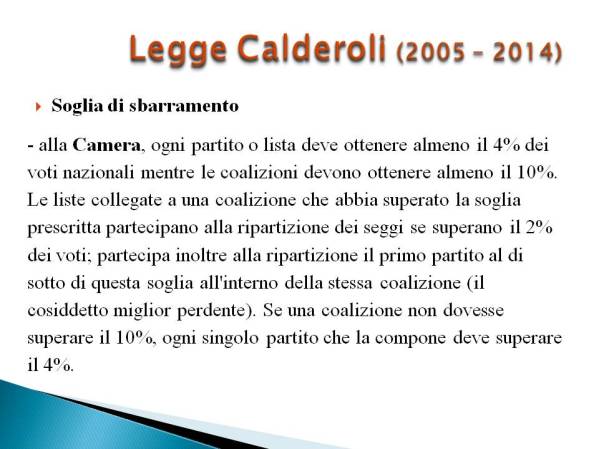

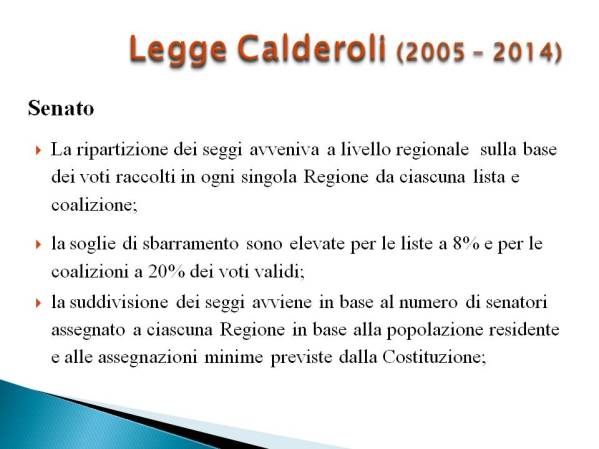

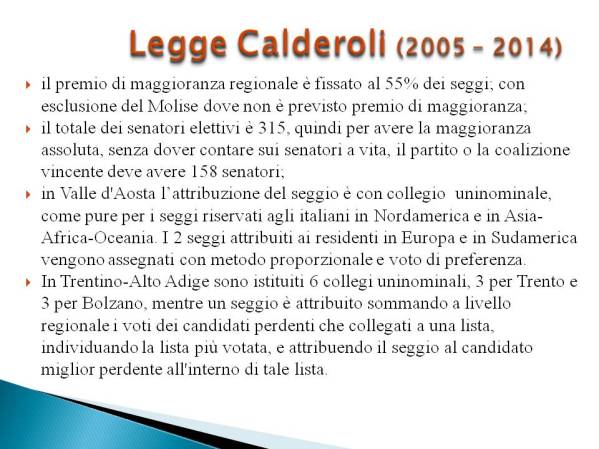

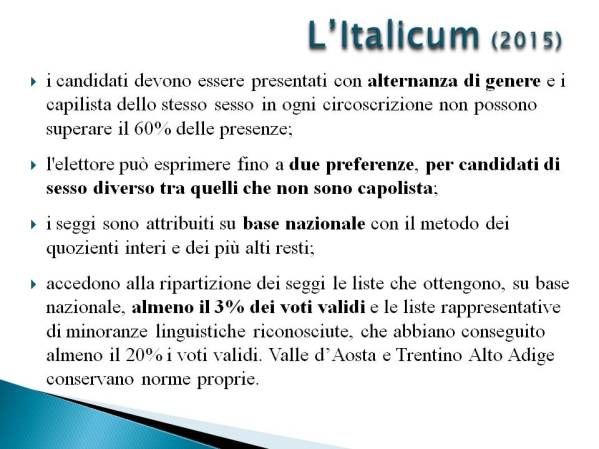

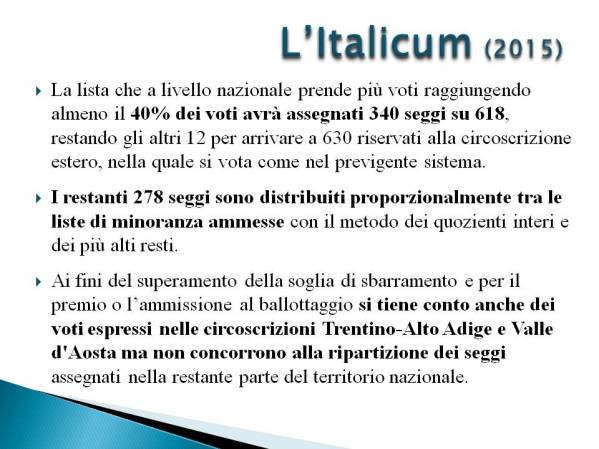

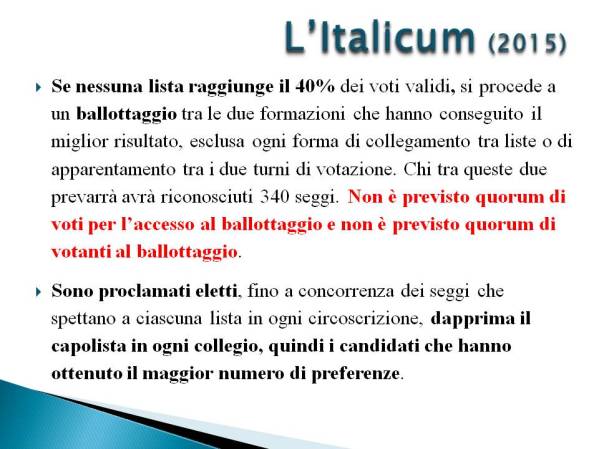

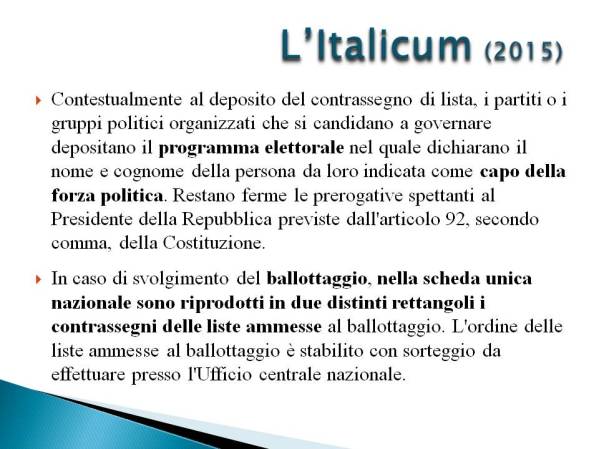

Le diapositive allegate descrivono i diversi sistemi elettorali partendo dalla Legge Acerbo del 1923 e giungendo all’Italicum, la legge voluta fortemente da Renzi.

I maggiori partiti italiani – unici nel panorama europeo – si sono innamorati dei premi di maggioranza per trasformare una minoranza in maggioranza assoluta illudendosi così di poter conseguire la stabilità ma in realtà stabilizzando il potere della oligarchia partitocratica e dei comitati d’affari.

Nessun premio di maggioranza potrà portare alla stabilità del Governo se inserito in un sistema privo di qualsiasi forma di vincolo e di regole per i cambi di maggioranza.

Il premio di maggioranza è manifestamente irragionevole perché in contrasto con l’esigenza di assicurare la governabilità, in quanto incentiverebbe il raggiungimento di accordi tra forze politiche al solo fine di accedere al premio, senza scongiurare il rischio che, anche immediatamente dopo le elezioni, il cartello elettorale beneficiario del premio possa sciogliersi, o uno o più partiti che ne facevano parte esca dallo stesso.

Avremo con certezza alterato profondamente la rappresentatività del Parlamento senza aver raggiunto l’obiettivo della governabilità.

La legge elettorale è lo strumento di cui noi cittadini dovremmo avvalerci per scegliere i nostri rappresentanti … Forse è opportuno capire come funzionano queste leggi e fare quanto in nostro potere per evitare che ancora una volta i legislatori usurpino la nostra sovranità imponendoci i loro rappresentanti.