“Se si parla di moralizzare la vita pubblica, il primo e il più importante provvedimento deve essere quello di togliere la grave accusa diretta ai partiti e ai candidati dell’uso indebito del denaro per la propaganda elettorale. Il problema è più largo di quel che non sia la spesa elettorale; noi abbiamo oramai una struttura partitica le cui spese aumentano di anno in anno in maniera tale da superare ogni immaginazione. (…) Quando entrate e spese sono circondate dal segreto della loro provenienza e della loro destinazione, la corruzione diviene impunita; manca la sanzione morale della pubblica opinione; manca quella legale del magistrato; si diffonde nel paese il senso di sfiducia nel sistema parlamentare. Ecco i motivi fondamentali che rendono urgenti i provvedimenti da me proposti circa i finanziamenti e le spese dei partiti nel loro funzionamento normale; dei partiti e dei candidati nelle elezioni politiche e amministrative.

Per ottenere questi scopi di pubblica moralizzazione, occorre anzitutto affrontare il problema giuridico della figura e dell’attività dei partiti.”

Così scriveva il senatore a vita Luigi Sturzo nel 1958 presentando il progetto “Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative“.

Così scriveva il senatore a vita Luigi Sturzo nel 1958 presentando il progetto “Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative“.

Siamo nel 1958, quindi oltre un decennio dopo le analoghe questioni poste in Assemblea Costituente e prima ancora lucidamente esposte nel “progetto Mortati”… quando ancora c’era la monarchia e molti anni prima della famosa “questione morale” posta da Enrico Berlinguer, nella celebre intervista a Scalfari.

Il tema della democrazia è da sempre intrinsecamente connesso con il ruolo e la natura dei Partiti: non può esservi democrazia se non sono democratici i partiti politici, sosterrà appassionatamente Calamandrei in Assemblea Costituente.

Rimase inascoltato e a breve si svilupperanno tutte quelle tendenze che daranno vita al nuovo autoritarismo partitico che Maranini definì “partitocrazia”.

Invano si discuterà di regolamentazione dei partiti in occasione dell’approvazione della legge sul finanziamento pubblico ai partiti (1974) e in Commissione Bicamerale per le Riforme Istituzionali (la cosiddetta Commissione Bozzi, 1983-1985) e via via nelle successive legislature, con progetti di ogni colore politico, sino a quella attuale senza mai giungere a un risultato.

Così, dopo sette decenni di discussioni e progetti il tema del riconoscimento della natura giuridica è ancora attuale e tutto quel che abbiamo è

- l’articolo 49 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale“;

- l’articolo 67 della Costituzione: “Ogni membro del parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato“.

“Il partito, pertanto, ha per fine di concorrere a determinare la politica nazionale, tale concorso è attuato con metodo democratico; mentre i membri del parlamento, pur eletti con l’organizzazione e l’ausilio dei partiti, rappresentano come tali non il partito ma la nazione ed esercitano il proprio ufficio senza vincolo di mandato. Né l’elettorato che li sceglie, né il partito che ne aiuta la scelta, può vincolare gli eletti a deputati e senatori ad una predeterminata linea di condotta (…). La costituzione implicitamente contiene tutto quel che si può esplicitare in leggi per mantenere puro, alto e indipendente l’ufficio di rappresentante della nazione, in modo da non essere mai accusato di aver contratto legami per finanziamenti di dubbia origine o peggio essere portavoce di gruppi particolari contro gl’interessi generali. Per precisare la responsabilità occorre anzitutto che il partito, pur conservando la libertà che deve avere il cittadino nella propria attività politica, sia legalmente riconoscibile e sia posto in grado di assumere anche di fronte alla legge le proprie responsabilità.” (Luigi Sturzo, 1958).

Ancora oggi l’articolo 49 della Costituzione è inattuato e negli anni si è concretizzato quanto previsto da Maranini: la degenerazione della democrazia in partitocrazia.

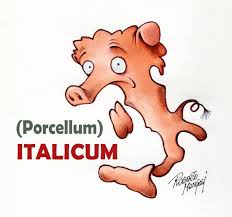

I Partiti si sono sostituiti all’elettorato nella scelta dei Rappresentanti del Popolo in Parlamento: sono i Partiti che selezionano le persone e le impongono privando l’elettore della facoltà di scelta. Avveniva con il Porcellum, avverrà con l’Italicum perché i capolista sono bloccati, quindi molti candidati diventeranno parlamentari per esclusiva volontà delle segreterie partitiche. I residui parlamentari saranno eletti anche in base alle preferenze ma, poiché l’assegnazione dei seggi avviene su base nazionale, non ci sarà relazione diretta tra eletto e voti raccolti nel collegio.

I Partiti scelgono e lo fanno segretamente: non sono tenuti a trasparenza e democrazia nei processi decisionali, nella selezione dei candidati, nell’affidamento degli incarichi, nella gestione finanziaria.

Gli eventi degli ultimi decenni hanno rafforzato la degenerazione partitocratica: la risposta dei clan partitici a Tangentopoli è stata l’edificazione di un sistema che da un lato ha rafforzato la concentrazione del potere nella figura del cosiddetto leader nazionale, fino alla degenerazione personalistica dei partiti, e dall’altro ha realizzato veri e propri comitati d’affari a livello locale. Il perverso processo di federalismo ha favorito la moltiplicazione delle Roma ladrona portando in periferia gli stessi criteri tipici della gestione affaristica, clientelare e corporativa che contraddistingue il modo in cui i partiti nella prima e unica Repubblica hanno costruito il consenso politico.

Il nuovo sistema elettorale perpetua tutto ciò e non tiene quasi in nessun conto quanto indicato dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza 1/2014 che boccia parti rilevanti della legge elettorale nota come Porcellum.

La Corte Costituzionale ricorda che le funzioni attribuite ai partiti politici devono “essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati”.

Anche la discussione della nuova legge elettorale si guarda bene dall’affrontare il tema dei Partiti, della loro natura giuridica e organizzazione.

Questa nuova legge elettorale è oggettivamente un aiuto alla partitocrazia e, conseguentemente, favorirà i comitati d’affari e i gruppi criminali che da sempre sono contigui agli ambienti politici.

Non può esservi lotta efficace alla corruzione e alla criminalità organizzata se non si parte dai partiti politici, dalla loro organizzazione e trasparenza.

Una democrazia non può esser tale se non sono democratici anche i partiti in cui si formano i programmi e in cui si scelgono gli uomini che poi vengono esteriormente eletti coi sistemi democratici (Calamandrei in Assemblea Costituente).